✅毎日があっという間に過ぎる日々から解放されて、充実した日々を送れるようになる

✅時間を先延ばししてしまう日々から解放されて、すぐ行動に移せるようになる

✅なかなか行動につながらない状態から、新たな一歩を踏み出せるようになる

1日は24時間ありますが、仕事や睡眠を差し引くと自由に使える時間はほんのわずかです。

限られた時間の使い方次第で、人生の充実度は大きく変わるのではないでしょうか?

この記事では、「時間がどれほど貴重か」を見つめ直し、限られた人生を有意義に過ごすための具体的な考え方と行動のコツを解説します。

最後まで読んでいただけると嬉しいです。

人生は短いことを認識する

時間は意識しないとあっという間に経過してしまいます。

少し怖いかもしれませんが、「今この瞬間」を大切にするためにも残された時間を直視することが大切です

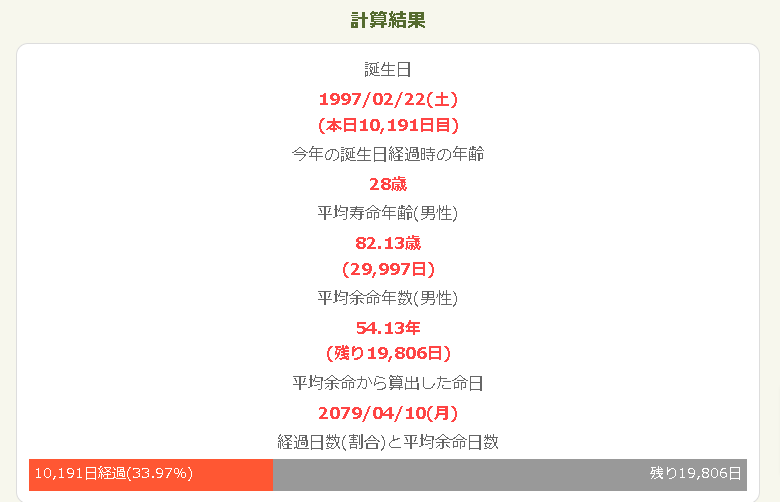

余命から残りの人生を計算してみよう

平均寿命から逆算するのが難しい場合は、厚生労働省が発表する平均余命データを基に計算されている「余命計算.com」というサイトがおすすめです。

たとえば、1997年2月22日生まれの男性であれば、このように表示してくれます。

引用元:余命計算.comより

自由に使える時間を考えてみる

1.人生の約1/3は睡眠

→一日平均8時間の睡眠であれば、1年間で約2,922時間(=約121.75日)は睡眠時間です

2.健康寿命の限界

→たとえば、日本人男性の平均寿命は81.09歳(2024年発表)ですが、健康寿命は72.57歳(2022年発表)であり、約8年間は何らかの健康問題に直面する可能性があります

3.仕事や通勤の時間

→フルタイム労働なら、年間2,000時間以上を仕事に費やします

自己啓発本を読むより先にやることがある

そのため、読むだけでなく実際に行動することが何より大事です。

1.あなたの行動に対して相乗効果を生むツールだから

→実践で使えなければ、成果につながらない傾向があります

2.あなたのレベルに合った情報とそうでない情報が混在しているから

→あなたに必要がない、もしくはあなたが使いこなせない情報やスキルに時間を費やしすぎているため、行動量が少なくなる傾向がある

経験談:自己啓発本はモチベーションにはなる

自己啓発本は、モチベーション維持には最適です。

一方で、行動をした気になりやすいので、成果にはつながりにくいという側面もあります。

自己啓発本を手にしないで時間を得るための3つの論理思考

✅あなたの人生のゴールはどこ?

✅最短で結果を得るために不必要なものは何?

✅仮に失敗したとして、その原因は何?

時間を得るための論理1:人生のゴールを明確にする

それはあくまで途中経過。本当のゴールは、「この世界で過ごす最期の日の『目を閉じた瞬間』」です。

そのときに、心残りがない状態であれば、その人生は成功と言えるでしょう

1.人生の残り時間を見える化する

2.人生最期の日までにやりたいことを見える化する

1.時間を見える化する

仮にでも確定していないとゴール地点から逆算できないので、「自分がしっくりくる寿命」を仮に決めてしまいましょう。

そこから現在の年齢を引き算し、残りの年月を「日数」「時間」に換算します。

✅例:27歳の人が80歳まで生きると仮定したときの残りの時間

53年生きる計算なので、日数計算なら19,358日、時間計算なら464592時間になります。

(※日数はうるう年を考慮して365.25日で換算、小数点は切り捨て)

2.人生最後の日までにやりたいことを設定する

やりたいことがパッと出てこない人もいますよね。

ひとまず、1日5分ほどの時間を確保して、自分の人生について考える時間を作ってみましょう。

- 「人生を終えるまでになりたい自分」を紙に書き出してみる。

- やりたいことリストを作る(できれば100個以上)

- ①、②をもとに目標を明確にして、優先順位をつける

並行して行っても構いませんが、「1番から順番通りにやること」をお勧めします。

理由は「偽物の願望を避けるため」です。

趣旨がズレるのでこの記事では触れませんが、もし詳細が気になるのであれば、こちらの記事を併せてご覧ください。

自己啓発本などでよく見る「書いたら叶う」の理由が分かります。

時間を得るための論理2:最短で結果を得るために必要なことを考える

たしかに、時間を得るには最短距離で結果を出すことが重要ですが、「最短ルートを見つけること」に時間を使いすぎるのも本末転倒です。

1.「やらないこと」を決める

2.準備は最低限にとどめてすぐに行動する

3.「最初の段階で」高額セミナーやコーチングに頼らない

1.やらないことを決める

最短で結果を得たいのであれば、「結果が出る行動に集中すること」が大切です。

一方で、1日のほとんどが様々な行動習慣で埋め尽くされている状態なので、まずはやらないことを決めて辞める必要があります。

✅一日の行動をメモに書き出す

- ざっくりでも大丈夫なので、「行動内容」と「費やした時間」をメモしておきましょう

- 行動の中から「辞めたい悪習慣」を1つ選んで辞めてみる。

- できれば、辞めたのとセットで「結果に直結する行動」を始めてみる(無意識に別の行動を始めてしまう可能性があるため)

■経験談:無意識の力は手ごわい

ある日、1日中やっていたゲームを思い切って辞めたのですが、翌日には別のゲームに没頭していました。

「何かを辞めるときは、新しい行動を同時に始める」

そうしないと、無意識の力で似たような行動に置き換わってしまいます。

2.準備は最低限にとどめてすぐに行動する

「何かを始めるだけ」に限定すれば、ネットで検索するだけでも必要な情報は簡単に集まります。

ただ、「まぁ、いけるだろう」と思える水準(勝率70%ぐらいの感覚)に達したらすぐ行動に移しましょう。

■経験談:準備の時間は必要がない場合が多い

例:ブログの執筆をするのに必要なもの

- パソコンやスマホなどのデバイスおよび使う能力

- インターネット環境(投稿やリサーチのため)

- ブログを投稿できる場所

「ブログの執筆」という目的に限れば上記の準備だけで十分です。

確かに、収益などを考えた場合は新たな知識や戦略が必要なので、事前に勉強したい気持ちも分かります。

ただ、ある程度経験を積まないとうまく知識や戦略を活用できないということに、やってから気付いたのも事実です。

そもそも「わからないところがわからない」という状態になってしまいます。

準備は「行動できる状態」になれば十分です。

3.最初の段階で高額セミナーやコーチングに頼らない

セミナーに参加したりコーチングを受けたりすることでうまくいくケースもあります。

ただし、専門性の高い知識が必要なものを除けば、費用対効果に合わないものが多いので、選択肢から外すことをお勧めします。

■さんとーが推奨しない理由

- セミナー:「あなたのレベルに合ったセミナー」なのか参加するまで分からない

自分のレベルに合わなければ、「あなたの本気度の高さ」で結果が大きく左右されます。

挫折して高額なお金だけ飛ぶ可能性もあります。(実際に何度も私が経験しています) - コーチング:「本人が成功できる実力があること」を前提にしているコーチの役目は「あなたの能力を引き出すこと」です。

同じ目標でも実力が不足している場合、コーチの能力は最大限発揮できないため、行動を長く続けていてもうまくいかない人でなければお勧めしません。

なるほど……ある程度の勝率を見込めれば、すぐに自ら行動に移すことが大事なんですね。

ただ、「結果」という1点だけ考えてみると、完璧主義を捨てて準備は最小限にとどめておきたいところです。

時間を得るための論理3:失敗の可能性を事前に洗い出す

失敗から学べることは多いですが、事前に「どこで失敗する可能性があるか」を考えて対策を立てるだけで未然に防げる失敗もあります

1.「最悪のケース」を想定する

2.体力・メンタルの管理を徹底する

3.行動の優先順位をつける

1.「最悪のケース」を想定する

何かを始める前に、「どの段階で失敗する可能性があるか」を考えて、対策を立てておくだけでも、失敗を最小限に抑えられます。

以下の質問を使って、失敗リスクの洗い出しをしたうえで、どうすれば改善できるかを考えてみましょう。

✅どこで失敗する可能性があるか?=起こる可能性をシミュレーションする

- 「この計画がうまくいかないとしたら、どこで問題が発生する可能性が高いか?」

- 「これまでの経験で似たようなケースはあったか?」

- 「最も影響が大きい失敗は何か?」

✅失敗したときにどう動けばいいか?=失敗しても致命傷にならないよう、事前に備えておく

- 「最悪の事態が起こった場合、どのようにリカバリーできるか?」

- 「このリスクを回避するために、今からできることは?」

- 「もし失敗した場合、最低限何を守ればダメージを最小限に抑えられるか?」

✅見落としているポイントはないか?

- 「この計画を他の人が見たら、どこに問題があると言うか?」

- 「もし過去の自分がこのアイデアを見たら、どう思うか?」

- 「反対意見を考えるとしたら、どんなポイントがあるか?」

■AIの力を借りる

考えても「何も浮かばない」場合、もしくは「より深く考えたい」場合において、AIを活用するのも一つの手です。

◇リスクを洗い出す質問例

内容を提示した上で――

- このプロジェクトが失敗するとしたら、どのような原因が考えられますか?

- この計画で最も大きなリスクは何でしょうか?

- このアイデアに対して、反対意見を考えてみてもらえますか?

- 成功確率を上げるために、どのような視点を持つべきでしょうか?

- 私の計画にはどんな盲点がありますか?

◇対策を考える質問例

- 失敗を最小限に抑えるために、事前にできる対策はありますか?

2.健康・メンタルの管理を徹底する

体調やメンタルが不安定では、どんなに完璧な計画も実行できません。

✅質の高い睡眠

- 睡眠不足は集中力・判断力を低下させるため、睡眠時間の確保を意識する

- 睡眠の質を高める習慣作りを心がける

(寝る直前のスマホ・カフェイン摂取を避ける、就寝・起床時間を一定にするなど)

✅適度な運動や栄養管理

- 隙間時間に軽い運動(ストレッチや散歩)を取り入れて血流を促して、脳を働かせる習慣を作る

- ジャンクフードや過度なカフェインを避け、栄養バランスを意識して、エネルギー切れを防ぐ

✅ストレスマネジメント

- 「適度にリフレッシュする時間を確保する」「完璧主義を手放す」ことで、心に余裕を持つ

- 瞑想・深呼吸・マインドフルネスなど、短時間で気持ちを落ち着かせる習慣を取り入れる

上記の対策はほんの一例ですが、上記の3つに焦点をあてて日々情報収集して、今よりも健康やメンタル管理の質を高めることを目指しましょう。

■経験談①:私の失敗経験のほとんどは体調不良かやる気の低下によるもの

調子よく物事が進んでいても、突然体調を崩してしまったり不運な出来事が起きることでやる気が低下して「行動が止まってしまうこと」が多々ありました。

「諦めずに行動を継続できるか」は結果に大きく左右されるため、体調面の管理ややる気を保つための工夫はしっかりと行いましょう。

■経験談②:何もしない時間を意図的に取り入れてみるのも良い

スマホを見る時間が休憩になっていると錯覚しがちですが、画面を見る行為そのものが刺激になっているので、実際は休憩になっていません。

実際、最近のストレスは情報の多さによるものではないでしょうか?

休憩のためのテクニックはたくさんありますが、最も簡単なのは「全ての情報を遮断してボーッとする時間を作ること」です。

はじめのうちは少しソワソワしますが、慣れてきたらリラックスできる時間となるのでお勧めです。

3.行動の優先順位をつける

無計画だと本能のまま行動してしまうので、最低限「行動の優先順位」を明確にすることをお勧めします。

勉強そっちのけで遊んでばかり――大体夜になって後悔するんだよな。やる気も起きないし……。

■「始めたての重要な行動」ほど、最優先にするのがお勧め

重要なことほど慣れていないため、取り組むのに体力や気力を消耗しやすくなります。

そのため、本来は体力が十分に残っている「早い時間帯」に行うのが理想です。

しかし、人間は無意識に楽なことを優先する生き物なので、優先順位を決めずにいると、気軽にできることから手をつけてしまい、大事なことが後回しになりがちになります。

だからこそ、事前に優先順位を明確にし、「行動する時間がなくて何もできなかった」という失敗を防ぐ必要があります。

■経験談:優先順位を決めないと、重要なことほど後回しになる

行動はしていたはずなのだけど、やりたかったことができていない――大体の場合、優先順位を決めずに行動していたときに起きがちでした。

経験上、「今すぐ進めたほうがいいな」と思うことを後回しにすると、大抵の場合は何もせずに寝てしまうので、起きてからやることは重要なことに絞りましょう。

4. まとめ:論理的に人生の質を向上させる

最後に、「自己啓発本を手にしないで時間を得るための論理思考術」を振り返ります。

- 自己啓発本に頼るよりも、自分に残された時間を直視した方が時間を有意義に使える

- 無計画に人生を送ると不要な行動が無意識に増えてしまうため、人生最期の日を見据えて計画を立てることが大切

- 完璧に準備しようとすると時間がかかるため、準備は最小限にしてすぐに行動へ移すことが大切

- 失敗の多くは想定できるため、想定できる失敗の対策を事前に考えることが大切

✅余命から残りの人生を逆算してみよう

✅辞めたい習慣を1つ決めて今日から辞めてみよう

✅睡眠時間や質にこだわってみよう